文明が進化すると、人生において個人が取れる選択肢が増えます。しかし、それは、幸せになるために必要なことなのでしょうか?

選択肢が多い現代

少し昔の日本では、商人の家に産まれた子供は将来商人になるしかなかったし、産まれた土地から一生出ることができないのが普通でした。

職業も住む場所も、婚約者も選べません。

しかし、現代では、職業も住む場所(国)も、パートナーも何もかも選べる時代です。

テクノロジーの進化と人の価値観の変遷により、個人が取れる人生の選択肢が圧倒的に増えているのが現代の社会です。

選択肢が多いことは良いこと?

「選択肢が多い=自由」といえるかもしれません。人類は、より自由になるために、飛行機を開発し「空を移動する」という自由を手に入れました。

しかし、現実はそんな単純なものではないようです。

心理学者のバリー・シュワルツは、「選択肢」について研究しています。

彼が休みの日に近所のスーパーに行くと、

- クッキーが285種類

- スープが230種類

- ドレッシングが175種類

もあったそうです。

「多すぎ!!」と思いますよね。これだけあったら選ぶのに苦労してしまいますね。

マーケティングの分野でもよく言われることですが、選択肢が多すぎると人は選ぶこと自体に悩んでしまい、購買意欲が無くなります。「よくわからないから、もういらない」という感じになってしまうんですね。

スーパーは商品を充実させることで売り上げを伸ばそうと考えているのだと思いますが、結果は逆効果になることが予想できます。

これは今の日本企業の商品戦略にも共通する課題だと思います。冷蔵庫だけでも何種類あるんだ!という状態です。

選択肢が多すぎると人は悩み、決断できなくなる傾向があります。

選択肢が多いことの弊害(心理的ストレス)

さらに、シュワルツは、選択がもたらす心理的なストレスについても言及しています。

選択肢が増えると、以下の3つの心理的ストレスが増大するとされています。

①決断に必要な労力が増す

当然、自分に適したものを選ぶとき、調べたり、注意書きをよく読んだりするので、労力が掛かります。

②間違いやすくなる

単純に選択肢が増えると、選択を誤る可能性が高くなります。

③判断ミスによる心理的な影響が強くなる

選んだものが自分に合わなかったらどしよう…と考えてしまうようになります。

優先順位の低いものは「ほどよく」で済ます

商品も、生き方も選択肢が増えた現代では、普通に生活していると上述のストレスに晒されていることになります。

だからといって、「なんでも適当に選んでしまってOK!」という訳ではなく、「重要な選択はしっかりと検討し、優先度が低いものに関してはほどよくで済ます」のが良いとされています。

つまり、「選択する時と場合自体を選択する」必要があるということです。

マキシマイザーとサティスファイサー

シュワルツは、選択の仕方によって、人を2種類に分類しました。

「マキシマイザー」と「サティスファイサー」です。

マキシマイザー「完璧を追求する人」

maxim(マキシム)とは、”最高の”という意味です。つまり、マキシマイザーは常に最高の選択を望む人たちです。

マキシマイザーは人生で成功する可能性が高くなるといわれており、初任給の平均は、以下に説明するサティスファイサーよりも年間7000ドル高いことが分かっています。

特徴は以下になります。

①全ての選択肢を検討する

常に全ての選択肢を検討します。

②最も良いと思うものを選ぶ

選択肢を入念に検討し、最高だと思えるものを選びます。

③より良いものを得られるという期待感が強い

選択することに大して期待感が大きい特徴があります。

サティスファイサー「ほどほどで満足する人」

satisfy(サティスファイ)とは、”満足する”という意味です。サティスファイサーとは、そこそこの選択で満足する人たちのことです。

人間関係では、サティスファイサーになることが重要だといわれています。

特徴は以下の通りです。

①全ての選択肢を検討しない

選択に伴う労力を鑑みて、全ての選択肢を検討することはしません。

②ほどよいもので満足する

ベストなものはない、と割り切っている節があります。

③まだ見ぬものに満足するのではなく、今の状況に感謝する

選択に大きな期待をしていないため、今あるものに感謝する傾向が強くなります。

結論、マキシマイザーとサティスファイサーはどちらが良いの?

一見すると、マキシマイザーの方が人生で成功する可能性が高く、理想的なように思いますが、

- 最良の選択ができなかった時に後悔の念が強くなる

- 選択に失敗した時の自責の念が強くなる

- 選択に時間と労力を費やすため、その他のことに割く時間が相対的に減る

- 検討に検討を重ねても「もっと良い選択肢があったのではないか」と満足感が低い

- 自らの意思や感性で選択せず、合理的な選択をするため、自尊心が低下する

などのデメリットがあります。

結論として、「選択する時と場合を選択し、自分がこだわりたい時にはマキシマイザーとなり、それほど重要ではない選択ではサティスファイサーになる」ことが理想です。

最も大切なこと:自分の価値観を明確に持つこと

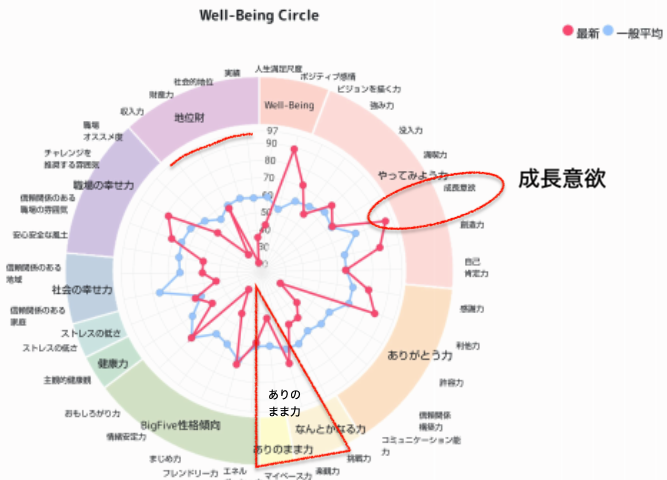

さらに本質的な部分では、「自分は人生で何を優先して生きたいのか?」をしっかりと考えておくことが一番重要になります。

いわゆる、「自分軸」を持つことですね。

(以下は私なりの自分軸の構築方法についてのツイートです。)

SNS上のインフルエンサーは自己啓発本と同じで、その人だがらそのやり方で成功したのであり、他の人が真似してできるものではありません😌

自分の人生は自分で創っていくしかないのが答えであり、その試行錯誤の中にこそ、日々の充実感や自分なりの達成感があります

「優れるな、異なれ」です🙆♂️

— 西野 英行【well-being/より良く生きるための情報を発信】 (@PT50139040) December 24, 2019

価値観とは

「価値観」とは、物事の「優先順位」のことです。

例えば、残業を優先するのか、早く帰って家族との時間を優先するのか?どちらかを選択する際に、人は自分の「価値観」を元に判断します。

人生において家族を大切にしており、家族を支えるために仕事をしているという価値観(優先順位)で生きている人であれば、残業することは適切な選択ではありません。

自分が人生で大切にしたいものが関わる選択をする時には「マキシマイザー」になり、それ以外の「どうでも良いこと」を選択する際には「サティスファイサー」になる柔軟性が、選択肢が一層増えていくこれからの時代ではより重要になってくるはずです。

まとめ

選択肢が増えると、一見良いことのように思いますが、デメリットもあります。

選択肢が多いとき、人は悩み、心理的なストレスが増大します。

物事を選択するにあたり、2種類のタイプがあり、

- マキシマイザー(最良の選択を望む人)

- サティスファイサー(ほど良い選択をする人)

があります。

選択肢が増えた現代では、「選択する時と場合を選択する」必要があります。

そのためには、自分の価値観(自分軸)を明確にして、適度にマキシマイザーとサティスファイサーを使い分け、必要な時に満足な選択ができるようにしておくことが重要になります。

私がこのブログを運営しているのも、現代社会で自分の価値観を持つことができずに、選択に悩む人が増えるだろうと予測しているからです。

自分の哲学とも呼べるような自分の生き方や価値観を持つために、これからは誰もが「自分にとってwell-beingな生き方とは何か?」を常に模索し、自分の軸をはっきりしていく過程が必要だと思っています。