障害者が利用できる制度で、毎月定額の金額を受給できる「障害年金制度」があります。その平均額や金額の決定方法をお伝えします。

毎月決まった額が支給される障害年金制度。有効に活用するために、まずは、その内容と金額を簡単に押さえておきましょう。

障害年金とは?

まず、大枠として、日本の年金制度には、

- 基礎年金

- 被用者年金(いわゆる厚生年金・共済年金)

があります。

ご存知の通り、基礎年金は皆保険制度の元、全国民が加入しています。その上に、企業に務めるサラリーマンが加入しているのが厚生年金や共済年金などの被用者保険になります。

一般的な民間企業に務めるサラリーマンは、基礎年金に上乗せして報酬比例の被用者保険に加入している形になりますね。

基礎年金及び被用者保険加入者が、

- 老齢

- 障害

- 死亡

などの状態となった 時に支給されるのが、

- 老齢年金

- 障害年金

- 遺族年金

です。 国民年金から国民共通の基礎年金が、厚生年金保険から厚生年金が支払われます。

このうち、規定の障害がある方が受給できるのが障害年金になります。

障害基礎年金について

上述のように、障害年金には、

- 障害「基礎」年金

- 障害「厚生」年金

があります。

まず、基本的な障害基礎年金から説明します。

障害基礎年金 受給対象者は?

障害基礎年金は、

- 学生

- アルバイト

- 自営業

- 厚生年金加入者の配偶者

が加入しています。

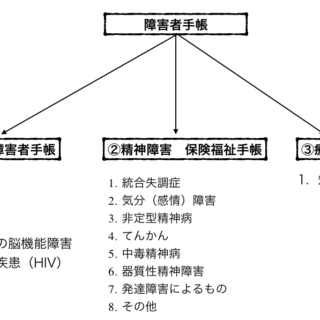

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。

病気やケガの主なものは以下のとおりです。

- 外部障害

眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など - 精神障害

統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など - 内部障害

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

詳細は日本年金機構のホームページを参照ください。

障害基礎年金は平均どれくらいもらえるの?

以下の3つの要件を満たすと下の金額が支給されます。

- 国民年金に加入している間に、

- 初診日(障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診療を受けた日)があり、

- 国の定める障害等級に該当した場合

この場合の等級は障害者手帳と関係がなく、診断を受けた上で申請する必要があります。

金額は、平成28年4月から、

- 1級…年間97万5125円

- 2級…年間78万100円

の障害基礎年金が支給されます。

1級の場合、およそ月8万円、2級は約6,5万円になりますね。金額は年金制度改革で変わりますので、その都度確認が必要です。

働く以外にも毎月の収入があれば、身体に過剰に負担がかかるほど無理して働く必要はないかもしれません。制度を有効に使うことを検討しましよう。

障害年金 子の加算

また、子供(18歳未満の子、もしくは障害のある20歳未満の子)がおり、一定の条件を満たしていると加算を受けることができます。加算額は以下の通りです。

- 1人目、2人目‥年間22万4300円(1人あたり)

- 3人目以降‥年間7万4800円(1人あたり)

障害厚生年金について

厚生年金に加入している間に、診察日のある病気や怪我で障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になった時は、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

2級に該当しない軽い障害がある時は3級の障害厚生年金が支給されます。

障害年金はどうやって受給できるの?

まず、自身の障害が国の定める障害等級に該当しているか確認します。

申請手続きはかなり手間が掛かることも多いので、障害年金に関する本を読んだり、最寄りの市町村の障害福祉課に相談するか、専門家である社会保険労務士に相談してサポートを得ながら申請することをお勧めします。

書類としては、

- 受診状況等証明書

- 診断書

- 病歴・就労状況等申込書

が必要になります。

厚生年金算定方法

厚生年金の算定方法は以下になります。

- 1級

(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕 - 2級

(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕 - 3級

(報酬比例の年金額) 最低保障額 584,500円

(※日本年金機構HPより引用)

上述の「報酬比例の年金額」の計算方法は以下の通りとなります。

『報酬比例の年金額の計算式』

- 平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数

‥実際のところ、なかなか個人で簡単にできる計算ではありませんので、お近くの年金事務所などに相談してみることをお勧めします。