人生の最終的な目的はなんでしょうか?きっと「幸せになること」だと思います。しかし、改めて考えてみると、私たちが最終的に目指している「幸せ」とは一体なんでしょうか?

幸せって何だろう?

人生には色んな楽しみがあり、幸せを感じる瞬間がありますよね。

- 恋人を見つけたり、

- 仕事でやりがいを感じたり、

- たくさんお金を稼いだり、

- 家族と旅行に出かけたり、

などなど。

全世界、全ての人間の生きる最終目標である、幸せについて、様々な観点からご紹介したいと思います。

この記事を読み終える頃には、かなりはっきりと「幸せとはなにか?」を理解できるようになっていると思います。

※注:筆者は日本人の一般的な無神論者ですので、特定の宗教的な観点は除いています。

幸せとは?

検索してこの記事にたどり着いた方は、きっと、皆に当てはまる確固とした答えとして「幸せの定義」があると思っておられるかもしれません。しかし、幸せの形は人によって違います。

なので、「これ!」という万人に共通する確固とした定義・答えはありません。

自分が十分だと感じる年収・収入は人によって違いますし、不自由を感じる生活の度合いも違います。

共通することとしては、

- 心地良い気持ちで居れること

- 安心できること

- 不安や不自由を感じることが少ないこと

などの「漠然とした感情」を「幸せ」と呼んでいるようです。

幸せって何となく感じる”気持ち”のことなんだね!

幸せの「種類」

では、どんな状況で上のような「幸せな感情」を感じることができるのでしょうか?

「ポジティブ心理学」の第一人者でもあるマーティン・セリグマン氏は、「人の幸せは5種類に分けられる」と述べています。

5つの総称として、「PERMA」と呼ばれます。

【マーティン・セリグマンが唱える5つの幸福】

PERMA(パーマ)とは…

①前向きな感情(Positive Emotion)

②没頭(Engagement)

③良好な人間関係(Relationship)

④意義(Meaning)

⑤達成(Achievement)

このうち、

- 1.前向きな感情

- 5,達成

は会社組織で従業員のモチベーションを維持するために旧来から活用されており、

現在は、

- 2,没頭

- 3,良好な人間関係

- 4,意義

を仕事の※モチベーションに求める人が多いそうです。

※参考)モチベーション革命

これらを目指すことができる環境に自らを置くことが、幸福を追求するために重要な要素になります。

私としては、時間が経っているのを忘れるぐらい没頭(フロー)できる作業や仕事があるというだけで、かなり幸福感を持つことができます。

「絶対的な幸福」と「相対的な幸福」

また、幸せを感じる基準は人によって違うので「どこに基準を置くのか」によって幸福の形は変わってきます。

絶対的幸福

絶対的幸福とは、「他者と比較しない」ことで感じる幸福感のことです。

例えば、釣りをしているぼーっとしている時間が何より幸福な時間だと感じる人もいます。

他者と比較して得られるものではなく、自分の中で感じるものを絶対的な幸福と呼びます。

相対的幸福

相対的幸福とは、例えば、

- 平均年収を上回っている

- 他人より容姿が良い

- 高級な家や車を所有している

などと、「他者を基準にする」ことで得られる幸福感のことです。

基準を他人(外部)に置いているため相対的なものであり、付き合う他者が変われば幸福度は簡単に上下する可能性が高くなります。

相対的幸福から絶対的幸福へ

一見すると、安定して幸福感を感じやすい絶対的幸福の方が良さそうですが、実際は、自分を基準に置く絶対的幸福に至るまで、他者との比較が必ず必要になります。

他者と自分を比べることで初めて、「自分は何がしたいのか?何をしていると楽しくて幸福なのか?」気付くことができるからです。

よって、初めは相対的な幸福を得ることを目指し、他者比較の世界での幸福を目指す時期も必要だと思います。

相対的幸福をしっかりと経験し、味わうことで、絶対的な幸福の感覚が何となく掴めるのではないでしょうか。

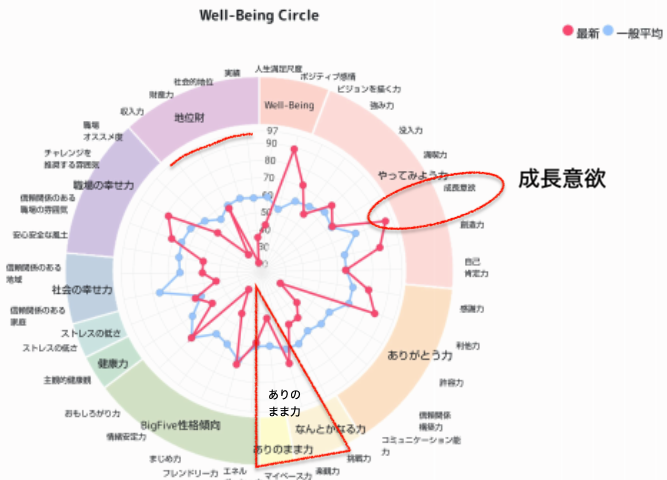

幸せの「要素」(4つの因子:幸福学)

「幸せ」に関する研究はたくさん存在し、その中でも日本では、慶應義塾大学システムマネジメント科 大学院教授の前野隆司先生の「幸福学研究」が有名です。

幸せになるためには、以下の4つの因子が必要であると研究結果から述べられています。

①やってみよう因子(自己実現と成長の因子)

何かに挑戦している人は幸福を感じやすいそうです。

歳を重ねてサラリーマンになると、家と会社の往復ばかりで何かに挑戦するということが少なくなってしまいがちです。何かに夢や希望を感じて「やってみよう!」と思える…それはすごく幸せなことですよね。

「やってみよう!」と思うためには、自己肯定感、つまり「やればできる!」と自分を信じる気持ちが大切です。

子供はコマなしの自転車に乗るときも「やってみよう!」と果敢にチャレンジします。転んでしまうかもしれない、怪我をするかもしれないということを考えません。

大人になればなるほど、結果を先に考え、やる前から諦めてしまうことが多くなってしまいます。

もう一度、子供の頃のように無邪気に外の広大な世界にチャレンジしてみることが大切なのかもしれません。

②ありがとう因子(繋がりと感謝の因子)

感謝する気持ちがある人は幸福感を感じるそうです。

私たちの生きている時代は、飢餓も少なく圧倒的に生きやすく、本当にありがたいことです。

親や自分に関わる友人・知人、妻や家族、親戚、全ての人に感謝する気持ちを持って生きていければ、間違いなく幸せな気持ちで生きていけると思います。

③なんとかなる因子(前向きと楽観の因子)

なんとかなる因子とは「人事を尽くして天命を待つ」という意味で、「手を抜く」という意味ではありません。

オリンピック選手が「やるだけのことは全てやったので、あとは天に任せます」というようなことを言ったりしますが、その意味での「なんとかなる」です。

できることをやったら、あとは楽観的に大胆に思いっきり行ってみる。確かに幸福な清々しい気持ちになりそうですよね。

④あるがまま因子(独立と自分らしさの因子)

「他者比較ではなく、自分らしく」生きることができる人は幸福を感じやすいそうです。

他人と比べてしまうと、どんな分野でも何事も上には上がいますし、上述の様(相対的幸福)に人によって限界も何もかも違います。

他人と比べないこと。そこから本当の幸せを感じることができます。

幸せとお金・モノ・地位・肩書きの関係

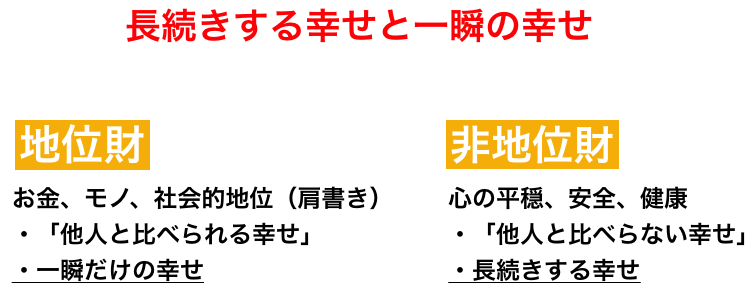

前野教授の幸福研究では、他人と比較できるカネ・モノ・地位のことを「地位財」と定義しています。

また、安心や健康、心の状態のことを「非地位財」と定義しています。

ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの研究によれば、感情的幸福は年収7万5000ドルまでは比例し、それ以降はいくら年収が上がっても幸福度は上がらないことが判明しています。

幸福になる年収は国によって違うそうですが、日本ではおおよそ800万円と言われています。

つまり、

- 日本の場合、年収が約800万円までは幸福度が比例するが、それ以上は年収が増えても幸福度が上がらない。

- 地位財(カネ・モノ・地位)では幸福は長続きしない。非地位財(安心、健康、心)は長期的な幸福に関わる。

とされています。

ある程度のお金は必要だが、それ以上はあまり必要ない、というのがポジティブ心理学や幸福学研究で分かっています。

▶️収入と幸福は相関するか?お金と幸せの関係性を知れば人生が豊かになる

確かに、いくらお金があっても、人との繋がりが希薄で、寂しく、体も心も不健康であれば幸せとはとても言えないですよね。

日本人は、戦後、物質的な豊かさを求めてきましたが、それも今や十分に目標を達成し、これからは精神的な幸福を追求するようになっていくのではないでしょうか。

決してオカルトやスピリチュアルな話ではなく、科学的な研究結果からも、

- 人との繋がり

- 信頼・友好・愛情

- 満足感

- 自己実現

などの精神的な幸福を追い求めるようになっていきます。

「私たちはどう生きるのか?」自ら選び決めていく過程にこそ次の時代の幸せがあるのです。

文化的な「日本人の」幸せとは?

幸福度の調査では、国ごとに比較するものが有名です。

幸福感と文化や社会風土、宗教観は深い関係性にあります。よって、幸せとは何かと考えるとき、日本の文化を考察してみることも大切です。

日本の文化には、

- 仏教

- 儒教

- 禅

などの思想が根深く根付いています。

京都の龍安寺にあるつくばいには、「我唯足るを知る」という意味の四文字「我唯足知」が書かれています。(上写真)

これは、「欲望は無限なので、追い求めてもキリがない。今ここに全てが揃っており、もう十分である。」という考え方です。

ここに一つの完成した”幸せのカタチ”があります。

実際に、私たちの生きる現代は、江戸時代の富豪・大名以上の情報をネットで無料で簡単に得ることができる時代ですし、飢餓で苦しむこともありません。

伝染病に怯えることもないし、戦争で命を落とすことも、家族が路頭に迷うこともほぼありません。

「科学が発見」される前の1500年代のヨーロッパの庶民は、平均寿命が30歳代で、病気になれば痛みに耐えながら祈祷をしたり、魔術をしたり、祈るしかありませんでした。

衛生の観点もなく、バクテリアや細菌なども発見されていません。生きるだけで精一杯の環境です。

私たちは一体これ以上どんな幸福を望むのでしょうか?

昔の人が現代人の生活を見れば、きっと羨ましくてたまらないことでしょう。

歴史的な観点で「人類の幸福」とは?

「サピエンス全史」によると、人類およそ300万年の歴史は、

- 飢餓

- 伝染病

- 戦争

この3つとの戦いだそうです。

今では、それらをほとんど克服しつつあります。

飢餓で苦しむ人々は、食糧生産技術の発達で年々世界中から減少しています。

医学の発達で伝染病はほぼ沈静化しているし、戦争はテロレベルになっています。

土地や植民地を奪い合うよりも、情報(ビッグデータ)の方がお金になる時代です。

生物としての人類は、生き残るために進化を続け、もうホモ・サピエンス(生物)としての幸福は達成しつつあります。

生物としては、「種を残すために生存すること」が人生の唯一の目標であり、幸福そのものなのです。

現代人は、生物として「生きること」は保証され、当たり前となり「どう生きるのか」で悩み、幸福をそこに追求していくことになるでしょう。

実際、今でもすでにそのようになってきていますよね。

人間のことを詳しく知りたいなら、歴史を勉強するのがオススメ!同じことを形を変えて繰り返しているのが人間なんだ。

幸せとはなにか?「名言から感じ取る」

幸せとはなにか?と考えるにあたって、人生経験豊富な著名人の言葉は非常に参考になります。

幸せとはなにか?と考えるにあたって、人生経験豊富な著名人の言葉は非常に参考になります。

- 枠にはまるな:本田総一郎

- 「富む」というのは物をたくさん持つことではなく、足るを知ることを「富む」というのです:中村元

- 当たり前のことが当たり前な時、それを幸せと呼ぶ:不詳

- 使命と出会う人生は、幸せな人生です:北川秦

- 最終的には、あなた自身を愛せないことにはあなたは幸せにはなれないのよ:レディー・ガガ

- 心配するな。泣きたいくらいの辛い経験が、泣きたいぐらいの幸せに繋がった事が何回もあった:小池一夫

- 幸せとは私たちの選択次第よ:ミランダ・カー

特定の分野に突出した一角の人物は皆、波乱万丈の人生を送っています。

良い時もある代わりに、信じられない不遇の時を過ごしていたりするものです。その中で得た幸福とは?と考えた知見はすごく勉強になりますね。

自分なりの幸せのカタチを見つけ、覚悟を持ってそれを追求した人たちが突出した人物になっているようだね!

幸せとはなにか?「自分の人生を考え、その都度実践すること」

さまざな観点から、「幸せとはなにか?」についてご紹介しました。

心の状態をニュートラルに、平穏な状態にいつでもコントロールできるスキルと持つことが、幸せになるためには必須です。

結論として、幸せとは、はっきりとした定義もありませんし、「幸せになった!」と認識し、それがずっと続くわけではありません。

そのためには、まず、

- 幸せとは目に見えず、モノでもない、心の状態であること

- お金もある程度必要。(しかし、そればかり追い求めても幸せになれない。)

- 考え方を磨き、自身の環境に感謝するマインドを持つこと

- 他者と比べすぎないこと

- 自分を信じ、挑戦すること。失敗しても幸せになれることを知ること。

SNSで他者と自分を比較をしてしまう時代だからこそ、自分のことを自分でしっかりと考え、自己実現に向けて少しづつ歩んでいく姿勢が必要だと思います。

“幸せとはなにか?あらゆる観点から説明” への1件のフィードバック