人は、人間関係の中で励まされ、幸せを感じると同時に、不安になったり怒りを覚えたり、疲れたり、ネガティブな状態になってしまうこともあります。

なかなか他人と上手く接する事ができないんだ。人間関係って難しい…。

人間関係で最も大切なことは、客観的に自分の感情を捉えることと適度な距離感です。良好な人間関係を築くことは、幸せになるために避けて通れないことだね。

- 根底となる価値観が合わない人(マナーや身嗜み、物事の優先順位など)

- 愚痴ばっかり話す人

- すぐに怒る人

- 自分の決め事・信念を他人にも当然のように強要する人

- 肩書きなど表面で人を判断し、見下してくる人

- 話が長くてつまらない人

こんな人と接しなければならない時、嫌な気持ちになることってありますよね。

生きている限り、人間関係の悩みは尽きません。

人間関係が悪化すると、不安定な心の状態を引きずったり、付随する悪影響は計り知れません。うつ病になってしまったり体にも不調をきたします。

では、どのように考えると人間関係にストレスを抱えず、上手く人と付き合えるのでしょうか?

筆者は、リハビリの仕事で毎日高齢者の方々(過去に囚われ、お話がなかなか通じない方も多いです)とお話をし、職人気質の気難しい人も多い医療系専門職の中で働いています。

その中で得た人間関係のコツについてご紹介します。

人間関係でなぜ疲れるのか?

結論から言うと、人間関係で疲れてしまう原因は「事実をありのまま受け取らず、解釈してしまうから」です。

- あの人がこう言っていた(事実)→私への当てつけかも?(解釈)

- 何か言い方が冷たい(事実)→怒ってるの?(解釈)

などと事実と解釈を結び付けて考えてしまうのはよくありません。

そもそも、日本人は、言葉の文脈を重視して会話しています。

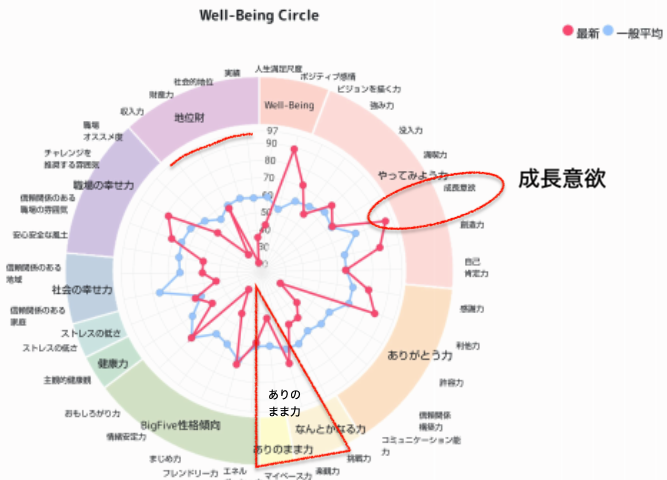

人との繋がりはコミュニケーションを通して形成されます。人生の豊かさのほぼ全ては、人との繋がりからもたらされます…

「よかったですね!」と言われても、その時言っている相手の表情が無表情だと、「本気で思ってないな」と解釈する場合も多いでしょう。

まず、コミュニケーションとは、言葉の内容ではなく、

- 場所や環境

- 表情や仕草

- 言い方

などの影響が言葉の内容そのものよりも大きく相手に伝わります。

言葉の内容を慎重に考えて話するよりも、楽しそうに内容の薄いことを話している方が相手にとっては心地が良いものですし、コミュニケーション上手と思われる場合が多いです。

よって、人間関係で疲れてしまう方は、会話の中での言葉の内容よりも、周りの状況を敏感に察知してしまう人だと思います。

コツ1、「ああ、そうなんだ」と事実と解釈を分けて考える

アドラー心理学の「嫌われる勇気」という書籍で紹介されている方法ですが、事実と解釈を分けて考えることで余計な心の消耗を無くすことができます。

他人に何か言われた時に、嫌な気持ちになるのだとしたら、その前に自分が何かしらの解釈をしているはずです。

君だけだよ、この仕事がちゃんとできないのは!

と上司に言われると、多くの人は、

自分は他の人よりも劣っている、ダメな奴なんだ…

と思ってしまうと思います。しかし、事実はそうではありません。

あくまで上司がそう思っているというだけで、

いや、待てよ、本当に自分だけできていないのか?

と疑う余地はあります。

そもそも、

なぜ皆同じレベルで仕事ができないとダメなのか?

と疑問に思っても良いです。

適材適所という言葉もありますし、

従業員はみんな同じ作業を同じレベルでできるはず…

と思っていること自体がおかしい、ということもできます。そもそも前提が間違っているというのは他の事例でもすごくたくさんありますよね。

つまり、何か嫌な気持ちになるようなことを言われたとしても、「ああ、そうなんだ」と「上司がそう思っている」という「事実」として受け止めるだけにしておけば良いのです。

解釈は考え方や物の見方を変えればいくらでもできるので、とりあえず「その場では解釈できない」と考えておくと、無駄な解釈をすることがなくなり、嫌な気持ちになることは少なくなります。

コツ2、善・悪はない

人類は歴史上、悲惨な戦争を何千、何万回も繰り返してきました。

なぜでしょうか?

根本的な原因は、「正義は我にあり!」と敵と味方がお互いに同じように思っているからです。正義はどちらか一方にあるのではありません。人の数だけあるのです。

人は全ての物事を理解しやすいように(理解することで安心したいのです。)、二元論で解釈しようとします。

「二元論」という考え方をご存知でしょうか? 物事を二元論で考える癖があると、残念ながら幸福から遠ざかってしまい…

二元論の代表的な考え方が「善と悪」という概念です。

ここ日本では法律的にも倫理的にも「悪」とされている人殺しですら、戦争時代では善だったかも知れませんし、ある宗教では異教徒を殺害することを善としているかもしれません。

実際に過去にはキリスト教を母体とした十字軍は数え切れないくらいの人々を神の名の下に殺害し、他国を侵略しています。

もともと全ての物事に善悪はなく、ただそこにあるだけです。善・悪と解釈するのは誰か(あなた)です。上述の事実と解釈を分ける、という話にも通じますが、物事にラベリング(これは良い、悪いと判断)することをやめましょう。そうすればかなり楽に人と関わることができます。

しかし、実際のところは、他人がやっている行為を見て不快に思うこともあるでしょう。

その場合は、自分がしなければ良いだけのことです。他人にそれをやめさせる権利は基本的にありません。

自分がやりたいことをやる権利があるのと同じように、相手にも同じ権利が同じだけあると考えるべきでしょう。

相手にやりたいことをやらせないのであれば、自分もやりたいことを我慢しなければなりませんよね。それは理不尽だと感じませんか?当然相手もそのように感じます。

とにかく、「これは良い、悪い」と簡単に判断できること自体、視野が狭く、短期的な視点で物事を眺めている証拠です。もし、そんな人がいれば、歴史を勉強することをお勧めします。

過去には、植民地時代には他の土地の住人を奴隷にし、ほとんど無給で労働させることが当たり前で「正しいこと」でした。

黒人と白人の人種差別を推進する制度「アパルトヘイト」はつい最近の1994年まで合法でした。

日本でも最近までヒロポンという覚せい剤が合法で販売されていました。

少し時代が違うだけ、もしくは同じ時代でも少し場所が違うだけで違法や合法などは簡単に変わります。

善と悪というのは誰かが決めたものを盲目的に信じている人のための言葉であり、本当に自分の頭で考えることができる人にはあまり関係のない話です。

もちろん、法は守るべきですが、過剰になんでも善悪を判断するのは不幸になるだけなのでおすすめしません。

自分の頭で考えることができないと、他の人に都合良いように使われてしまうよ。他人の人生ではなく、自分の人生を生きよう!

コツ3、付き合う人を選ぶ、良い環境に身を置く

「話合えば誰とでも理解し合える」というのは幻想です。

話をすればするほど喧嘩になった経験はありませんか?私は過去にたくさんあります。

ベースとなる価値観が違う者が話合いをすると、火に油を注ぐように喧嘩になってしまいます。

自分のベースの価値観が合う人とできるだけ多くの時間が過ごせる環境に自分を置くことで、不必要なストレスは劇的に減少します。

そのための努力はいくらしても損はありません。環境を変えるためにはある程度の覚悟と努力が必要です。

自分のベースの価値観がまだ分からない中高生などの学生は、雑多な価値観の仲間たちと接してみて、その中で合う人と接するようにしていくしかありません。

まずは、自分のベースとなる価値観を見つけるようにしていくことで、自分が活き活きできる環境でストレス少なく過ごせるようになるでしょう。

コツ4、怒りを感じた時は深呼吸する

話をしていてイラっと怒りを覚えることもあるでしょう。

しかし、怒りを感じている状態というのは、「不幸な状態」そのものです。怒りながら幸せを感じることはできませんよね。できるだけ、怒りを感じずに済む環境で過ごしましょう。

具体的には、怒りの感情が込み上げてきたら6秒ほど全く関係ないことを考えたり、それが難しければ深呼吸をしてください。

人間の怒りの持続時間は少ないので、初めの6秒を乗り越えればそれほど怒ることはできないと言われています。

コツ5、他人に過剰に期待しない、甘えを捨てる

コツ4の怒りに関連することとして、他人に過剰に期待する人は、失望し、怒りを感じやすい傾向にあります。

仕事で「頼むよ!」と何かを他人に任せたりしても、それをちゃんと遂行してくれるかどうかは分かりません。

気分が乗らなければ適当にやって済ませられることもあります。

そこで「なんでちゃんとやってくれないんだ!」と怒る気持ちも分かりますが、過剰に他人に期待する自分には一切非がないのか振り返ってみると良いと筆者は思います。

どこかで「やってほしい」「期待に答えてほしい」「楽したい」と思っていないでしょうか?

甘えは少しもない、と言えるでしょうか?

「他人に何かをしてほしい」という気持ちを持つと、その通りにならなかった時に失望を感じ、怒りを感じてしまいます。

逆に、「他人は基本的には何もしてくれないものだ」と思っていれば、人に何か力を貸してもらえるだけで「ありがたい!」と思えるようになります。

幸せになるための因子として、「感謝の気持ち」を持つことが重要なので、後者の考え方で生きていく方がより幸せになりやすいでしょう。

「簡単に人を判断しない」、「ジャッジしない」ということも良好な人間関係を築く上で大切です。

生きていると、「生活費をギャンブルに全て使ってしまう」、「ちょっとしたことですぐに誰かと喧嘩する」という、一見「ダメな人」と思える人に出会うこともあります。

しかし、その判断基準は、あくまで「自分のモノサシ」での話ですよね。

上述のように、善・悪は人の数だけあるので、他人から見たらそうでもないこともあります。

犯罪を犯す人は、「自分は悪くない」と思っている人が多いそうです。

色々な事情が複雑に絡まり合い、そのような結果になってしまうことも往往にしてあるので、少し関わったぐらいでは良い悪いを判断できる訳がありません。

解釈をしない、人を簡単い裁かないということに気を付けるだけでかなり生きやすくなります。

まとめ

人間関係を円滑にするコツについて5つ紹介しました。

人は社会的な生物なので、人との交流を避けて生きることはできません。

事実と解釈を分けて考え、合わない人とは適切な距離を保ち、付かず離れずの距離感を掴むことが人間関係を良くするために重要なことになります。